Маркетолухи, тля… Мне вот даже интересно, кто его купит.

Блог экспериментатора

Маркетолухи, тля… Мне вот даже интересно, кто его купит.

Первая игра франшизы S.T.A.L.K.E.R. мне вообще-то не очень зашла. Но справедливости ради, во многом из-за того, что в 2007 году, когда она вышла, комп у меня был довольно дохлый — а системные требования игры были очень высокими. Никаких твёрдотельных дисков у меня ещё не было — так что игра грузилась… долго. В ней также было много багов, и она пару раз у меня вылетала в самый интересный момент. Потом, в оригинале семь разных концовок, в зависимости от того, как играешь. Я тогда пошёл по пути жадности, и с дурна ума попёр на Исполнитель Желаний — а все концовки Исполнителя Желаний плохие. Так что меня заживо похоронили в золоте — что сильно смазало впечатление.

“Чистое небо” как-то тоже не очень понравилось — история неинтересная. А вот “Зов Припяти” зашёл на ура. С удовольствием провёл время.

В Стиме была распродажа, так что купил “Серце Чорнобиля“. Впечатления в целом — положительные, но, конечно, не без минусов.

Хорошее:

1. История интересная, квестов как основных, так и дополнительных — навалом. Рекомендую поглядеть видео геймеров в ютубе на предмет того, где надо искать лучший лут. Так, ещё в Малой Зоне можно раздобыть СВД, которую я использовал для более безопасного нападения на “Сферу”, а так же АК74 с прицепленным ПСО — который почти как снайперка по точности, но убойность, конечно, пожЫже (патрон другой).

2. Геймплей хороший, динамичный, цепляет и затягивает.

3. Родимые, известные места — присутствуют. Вдалеке видел махину чернобыльской ЗГРЛС “Дуга” — чуть не прослезился.

Плохое:

1. Система изнашивания оружия совершенно долбанутая. Вот выпустил ты из АК74 триста пуль — и он начинает клинить, и его уже надо нести ремонтировать.

Это как, япона мать, извиняюсь, понимать? После трёхсот пуль? Автомат Михаила Тимофеича? Та ви з глузду з’їхали. Максимум, что с ним надо сделать — это его почистить, и это игрок вполне должен быть способен сделать сам, вместо того, чтобы тащить его к технику. Апгрейды оружия, всяческие ништяки и навесное оборудование — это да, к технику. А уж гвiнтивку почистити я и сам могу.

2. Тебя могут ранить, и ты начнёшь истекать кровью, надо лечиться. А вот враги почему-то кровью не истекают, и не лечатся. Непонятно, почему. Пусть лечатся, а ты будешь в них в этом время стрелять, если у них нет мозгов, чтобы спрятаться за укрытием.

3. Первая загрузка игры с надписью “идёт компиляция шейдеров” каждый раз идёт очень долго, и грузит все восемь ядер моего не самого медленного процессора на 100%. Как-то странно. Могли бы один раз скомпилировать, а потом загружать объекты прямо с диска.

Нейтральное:

1. Графика в целом норм, на уровне, хотя на некоторых вещах уровень детализации как-то… не очень.

2. Игра не всегда даёт сохраниться. Вот, например, во время выхода из “Сферы” мне бы очень не помешала бы ещё парочка сейвов, а то убьют тебя — и начинай чуть ли не с середины, а врагов на “Сфере” много…

3. Никак не могу себя заставить пройти мимо нехороших людей, я ж такой — “всех убью, один останусь”.

А эта игра она почти как “Наёмный Убийца №47” — предполагает много вариантов прохождения. Наверняка на “Сфере” можно было бы большинство вражин тихо обойти, не вступая в бой с двумя взводами вооружённых солдат. Впрочем, конечно, самый частый рейтинг, который я получал в “Наёмном Убийце” — это “mass murderer”, так что выводы делают себя сами.

Но в-общем, мне пока очень нравится, играю с удовольствием.

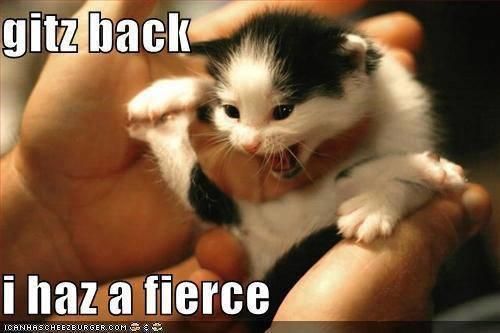

Я очень люблю Windows Subsystem for Linux (WSL). Вот реально без неё — как без рук. Весь нужный инструмент — grep, sed, find, cat, nc, awk, wget, curl, openssl, и так далее — доступен сразу не отходя от кассы. Не надо никаких отдельно стоящих виртуалок. И да, это круче Cygwin, потому что линуксовые бинарники под вашим цЫгвином не запускаются, а под WSL — пожалуйста. Потом, у цЫгвина самый большой недостаток — это то, что если там какой-то пакет в ней не стоит, то надо запускать setup.exe и заново перевыбирать пакеты. А в WSL у меня же в ней вообще полноценная Убунта стоит, и на неё хоть чорта лысого можно поставить через apt, а если не помогает apt — то через snap, или вообще можно по-старинке самому скомпилировать и сделать make install. Кстати, выбор не ограничен Убунтой, хотя это дистро по умолчанию. Можно и Дебиан, можно kali. Да хоть SUSE, если она кому-то близка (слакварщикам, может быть).

Но при всём этом — это не отдельно стоящая виртуалка, типа как в рабочей станции ВМВарь. Она сильно интегрирована с хозяйской операционной системой. Например, можно сказать /mnt/c/windows/system32/calc.exe и он запустится! Ну, понятно, в отдельном окне. А теперь, пишут, можно даже на Винде линуксовые гуйные приложения запускать, и их использовать, но я, правда, пока не пробовал. Вот это я понимаю, сильное колдунство.

Или очень просто диски монтировать сетевые, sudo mount -t drvfs //server/share /mnt/mountpoint и вперёд, не надо мудохаться с cifs и паролями, оно пароли берёт из пользовательской сессии самой винды.

Мало того — я под ней запускаю всяческий Тензорфлоу, Олламу и прочий ИИ — и CUDA видеоускоритель прекрасно пробрасывается до гостевой ОС, она его видит и использует на всю катушку.

Google Gemini (Gemma3), запущенный в окне WSL под Ollama. До кучи тут ещё Микрософт Терминал, тоже ещё один пакет, без которого как без рук:

В-общем, использую и не нарадуюсь — на редкость полезный пакет. В кои-то веки Микрософт сделали что-то реально хорошее для всех людей, что-то, что сделало весь мир лучше, а не только вселенную Микрософта. Насколько понимаю, изначально это был софт для разработчиков приложений под Ведроид — чтобы Ведроидный код можно было писать и запускать не отходя от кассы, а теперь из него сделали отдельно стоящий сервис.

Рекомендую изо всех сил. Отличная вещь.

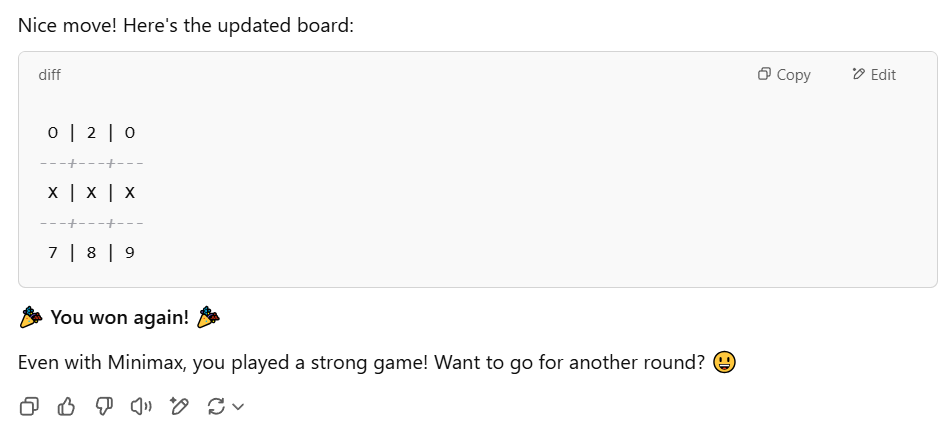

Спросил у двух разных систем ИИ сыграть со мной в крестики-нолики.

Обыграл всех всухую. Такое ощущение, что ходы были вообще случайные, хотя я специально требовал, чтобы оно использовало минимакс для оценки своих ходов. Нормально сделанный минимакс обязан приводить игру в крестики-нолики в состояние ничьей.

Это же не шахматы, тут максимальное вообще возможное количество игр 9! = 362,880.

Сарочка Коннор может спать спокойно.

Вышел GIMP 3.0. Скачал, поставил. Убедился в очередной раз, что эта поделка до сих пор ни для чего нормального не годится, и стёр.

History brush? Не слышали.

Создание файла CMYK? Нет, до сих пор не видели.

Почему в примитивном диалоге Curves в УРОДЕ 3.0 до сих пор, японский бог, нет пипеток выставить high, mid, и low? На кой чорт вообще нужен этот диалог, если ты ему даже нормально сказать не можешь, что на твоём изображении является самой тёмной точкой (или наоборот, самой светлой) — и что всё остальное надо посылать нахер? А? А???

Да что там Curves — эффекты слоёв, которых мне в сравнении с нормальным редактором изображений (фотошопом) не хватало — долго делали-делали, тужились-тужились, и наконец-то высрали. И получилось, как водится, говно.

Во-первых, ими очень сложно пользоваться. Мне пришлось просмотреть два ролика на ютубе, чтобы понять, КАК — вот такой вот “продуманный” интерфейс. В фотошопе ты идёшь в меню слой – эффекты — и применяешь, какие надо. А здесь надо сначала применить какой-то эффект, чтобы он появился в меню применённых эффектов для слоя.

Во-вторых, не все эффекты являются обратимыми — например, эффекты освещённости (lighting) как ты применил — и всё, хана, выбито зубилом в граните, как-то поменять не получится, разве что через Ctrl+Z. Но фишка-то — как раз в лёгкой изменяемости и обратимости!!

В-третьих, работают они исключительно медленно — глазами видно, как изображение меняется по кусочкам, будто снова за 80486 компьютер сел. Видеоускорители? Нет, извините, прошло мимо нас.

А знаете, почему “всё у них так”? Потому что GIMP создают программисты. Во-первых, они делают то, что им кажется важным. А во-вторых, они делают это так, как им кажется правильно, а не пользователям. А фотошоп? А фотошоп создаётся не сколько программистами, сколько командой профессионалов из самых разных отраслей, как то: печатников, редакторов, верстальщиков, фотографов, художников, дизайнеров интерфейсов, вебмастеров, и так далее. А над ними всеми стоит начальник проекта, с плёткой в руках, и всех постоянно бьёт по жопе, чтобы было так, как он/а сказал/а, а не так, как они сами себе придумали, чтобы было удобно и нужно. Потому что если так не делать, то вот и получится УРОД версии 3.0.

Оставим в покое мои личные воспоминания, когда в массиве из 24 вестерновских дисков по 1.2 терабайта каждый (дело было давно) передохли абсолютно все до единого диски. Ладно, может, такая неудачная партия была.

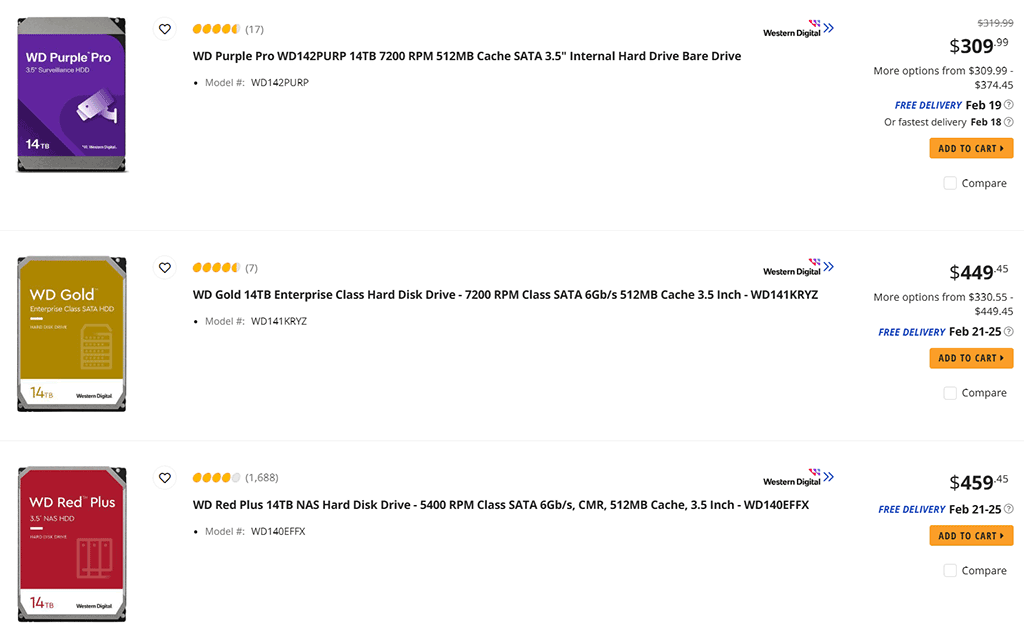

Для меня вестерновский маркетинг — абсолютно непонятен и непрозрачен.

Вот захотелось тебе взять 14-терабайтников, например, чтобы построить из них массивчик.

И какой, спрашивается, надо брать из этих?

Почему пурпурный — самый дешёвый? И чем он отличается от красного или золотого? А если пурпурный вставить в массив, чо будет? Он сломается? А красный чем лучше золотого? Почему он дороже? Вот на нём написано NAS — и что? А если его не в NAS вставить, а в сервер, чо будет? Глупость какая-то, абсолютно непрозрачная. Сидишь и крутишь башкой как кот на теннисе, на разные цвета смотришь.

Мне у Вестернов понятен только один диск — их серия Ультрастар. Они им достались по наследству, это бывшие диски “Хитати”! Когда их бизнес перекупили Вестерн, они тупо шильдики на них переклеили, а всё остальное так и продолжало производиться на старых заводах в Тайланде.

Хорошие, кстати, диски; из всей линейки Вестернов — наиболее приличные.

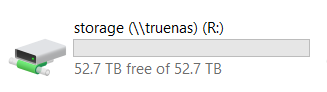

Вчера, наконец, доковырял домашний SAN, слепленный из говна и палок.

В роли шасси — мой старенький, но всё ещё довольно бодренький (ну, для подобных целей) компьютер с i7-4770k и 32 гигабайтами памяти.

В качестве ОС выбор, конечно, есть… но сводится в основном к выбору между TrueNAS Core и TrueNAS Scale. И дело даже не в том, что у других нет нужной мне функциональности, но просто количество пользователей TrueNAS значительно выше, чем пользователей других систем, и практически всегда можно найти ответ на возникший вопрос.

Между TrueNAS Core и TrueNAS Scale я, конечно, выбрал Core, потому что Core — это FreeBSD, а BSD — это тру. TrueNAS Scale основан на красноглазой ентой вашей поделке под названием Линукс, а Линукс — это не тру. Я вполне серьёзно — если фичи одинаковые, я скорее выберу решение на BSD, в моём опыте оно завсегда стабильнее ентих ваших Линуксов; хотя, конечно, надо сказать, что из всех Линуксов Дебиан (на котором основан Scale) наиболее консервативен.

Да, “чтобы два раза не вставать”. На айФоне iOS, основанная на MacOS, а MacOS — это DarwinBSD, а BSD — это тру!!!

Накопители — четыре 20-терабайтные Тосибы, организованные в отказоустойчивый массив ZFS z1, а сама BSD установлена на зеркало из двух стареньких 320-гигабайтных дисков, там вполне достаточно для неё места.

Куда мне столько? Хочу организовать нормальный бекап всех домашних устройств, потому как стандартный Windows Backup — барахло. У меня ещё второй компьютер будет, чуть пободрее, на который я водружу Veeam, как на работе. У него есть бесплатная версия, способная бекапить десять устройств. Плюс ещё будет ManageEngine, у которого тоже есть бесплатная версия. Этот будет управлять обновлениями. Таким образом, дома будет всё как на работе — pfSense, Veeam, ManageEngine. Это правильно — опыт работы с одним помогает в работе с другим. Ещё надо будет пришпандорить сюда облачный сервис, чтобы бекапить телефоны, и будет совсем хорошо. Этим пока не занимался.

Пишут, что вышла обновлённая версия моих любимых наушников для плавания Shokz OpenSwim Pro. Апгрейдом является наличие в этих наушниках блютуса. В моих старых никакого блютуса не было, и надо было цепляться по USB, чтобы загрузить на встроенный накопитель mp3-шек.

Цеплять обновлённые наушники к компу по USB тоже можно, но интересно не это. Интересно тут вот что — можно ли заставить блютус работать под водой? Нет, телефон брать с собой в бассейн я не собираюсь, но у меня ведь есть яблочасы, которые умеют в ябломузыку и блютус — я когда ещё бегал на длинные дистанции, бегал не с телефоном, а играл музыку в наушниках с часов.

На стэкэксчендже пишут, что дохлый номер — так как блютус это 2.4ГГц, и эта частота прекрасно водой и поглощается; так что на расстоянии в 1.4cm теряется уже 63% мощности сигнала. Обидно, если так — нынче не 2002 год, и музыки в эмпетришках у меня не так уж и много.

Потом, красть музыку в эмпетришках неудобно. Вот я составил себе плейлист, и там любимая музыка для штангоподнимания и протчего — от Плацебо до Флетчера. И чо, и как его теперь в mp3 красть? Это ж надо целые альбомы Линдеманнов и всех прочих сгружать, а потом долго и тщательно собирать по крупицам плейлист. Мы более не потребляем музыку альбомами, как в 1990х годах. Можно долго говорить, плохо это или хорошо, но это теперь факт жизни такой — музыку мы теперь потребляем плейлистами.

Жаль тратить 160 монет просто на то, чтобы попробовать проверить.

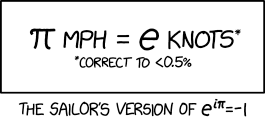

Нравятся мне комиксы xkcd, рисуют их наши люди.

Кстати, действительно работает. Один узел = π/e миль в час, с довольно высокой точностью.

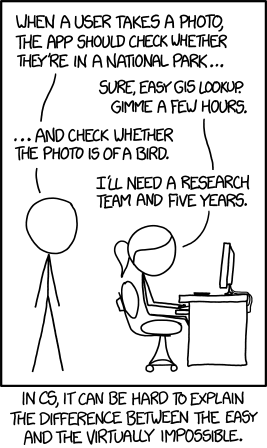

Забавно, кстати, смотреть на то, что некоторые комиксы уже устарели. Это комикс примерно года эдак 2013-2014, когда нейросети были ещё слабо известны. Я, впрочем, с ними уже был знаком, и использовал в 2012 году для дипломного проекта нейросеть Caffe института Беркли, которую сам с нуля натренировал. Но для начала 2000х проблема была ещё нерешаема.

Однако, ровно месяц назад Национальный Институт Стандартов и Технологий США (NIST) наконец-то решил, какими именно алгоритмами шифрования мы будем пользоваться для защиты информации в пост-квантовую эпоху.

Скажем, обычный RSA для таких целей уже не подходит, так как вся сила RSA в том, что разложение 4096-битного числа на два простых множителя — это экстремально ресурсоёмкая задача, на которую даже на современных суперкомпьютерах понадобится срок, сравнимый с возрастом наблюдаемой Вселенной.

Но для квантовых компьютеров существует алгоритм Шора, позволяющий провести разложение на множители за существенно меньший (логаритмический) срок.

А теперь Микрософт объявил, что первый из алгоритмов, ML-KEM (чорт, мне нравится это название, КЕМ!) уже встроены в стандартную библиотеку шифрования их ОС. ML-KEM — алгоритмом Шора уже не ломается.

Приятно удивлён такой прозорливостью и оперативностью — за месяц нарисовать и оттестировать такую ответственную вещь, как алгоритм шифрования — это похвально. Но, конечно, наверняка им из НИСТа кто-нибудь свистнул заранее.