Оказывается, это намного проще, чем я думал.

Люблю такие видео. Думаешь, что какая-то штука офигеть какая сложная, ан шиш, всё делается за три копейки из говна и палок.

Блог экспериментатора

Оказывается, это намного проще, чем я думал.

Люблю такие видео. Думаешь, что какая-то штука офигеть какая сложная, ан шиш, всё делается за три копейки из говна и палок.

Много видел разных адаптаций этой технологии, но в таком малом масштабе вижу впервые. Да и как-то смысла не вижу. На таком маленьком запасе дров ты проедешь ну километров пять от большой силы. Что такое пять кэмэ на велосипеде? Фигня.

Концепт чисто ради концепта.

В эфире нашей подпольной радиостанции снова моя любимая рубрика.

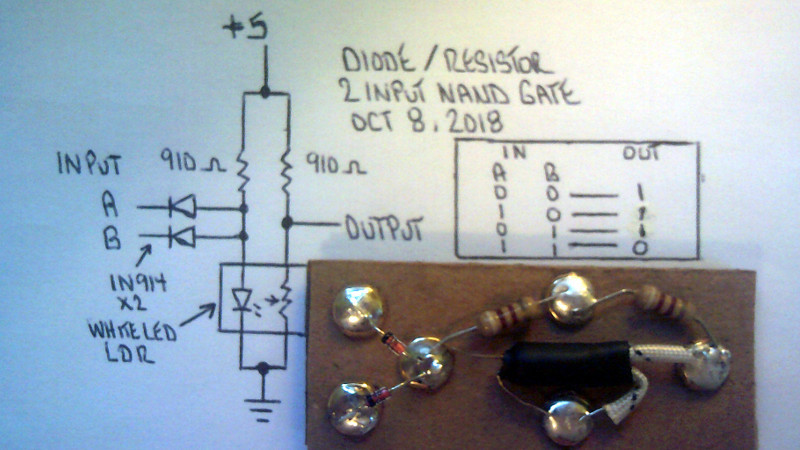

NAND — это логический элемент, который выдаёт 1, если хотя бы на один из входов подаётся 0. Если на оба входа подаётся 1, он выдаёт 0.

Вот схема:

Всё достаточно просто — два диода, фоторезистор, и светящий на фоторезистор светодиод (на фотке эти два элемента — в чёрной трубочке, для блокировки наружного света).

Если хотя бы на один из диодов A или B приходит ноль, то через диод ток будет стекать на землю. Напряжение, приходящее на анод светодиода будет равно напряжению диодного перехода — 0.7В для обычного кремниевого. Это недостаточно, чтобы его зажечь. Поэтому фоторезистор будет иметь высокое сопротивление, и на выходе будет 1.

Если же на оба входных диода приедет 1, току стекать придётся через светодиод, зажигая его. Сопротивление фоторезистора упадёт, и он притянет выход цепи довольно близко к земле, т.е. к 0.

Конечно, учитывая низкую скорость срабатывания фоторезистора (десятки миллисекунд), что-то с нормальной производительностью построить будет невозможно. Но как концепт — весьма изящно!

Отсюда:

https://hackaday.com/2018/10/15/shedding-a-bit-of-light-on-some-logic/

Позавчера, как известно, было равноденствие, по совместительству последний день лета. Чем равноденствие интересно таким ботаникам, вроде меня — это тем, что в этот день солнечные координаты совпадают с истинными, и при помощи говна и палок можно определить свои координаты. Надо всего ничего — гномон и хорошие часы, чем точнее, тем лучше. По длине тени определяем когда у нас истинный полдень, и по отношению длины тени к длине гномона определяем, где солнце и какая наша широта. Далее исходя из разницы во времени между истинным полднем и гринвичским, можно вычислить долготу. Процесс неплохо описан у Жюля нашего Верна в “Таинственном Острове”.

Вот только просохатил я один важный факт — так как у нас сейчас летнее время, наша разница с Гринвичем составляет не -6 часов, а -5. Соответственно, истинный полдень у нас не около 12 дня, а почти в час пополудни. Понял я это, разумеется, в полдень, когда ВНЕЗАПНО осознал, что тень от гномона показывает немного не на север. А ещё один час торчать на солнце при 34-градусной погоде мне совсем не улыбалось. Плюнул и ушёл назад в дом.

Ничего, дождусь 20го марта и попробую снова.

Оказывается, есть калильные лампы на керосине, которые работают по принципу примуса. Выдают они при этом 500 свечей, что, в переводе на более понятные люмены, составляет 6 285 люмен. То-есть, светит оно как четыре хорошие, по 1 600 люмен каждая, лампочки-стоваттки. Надо будет прикупить, а то у меня из керосиновых только лампы типа “Летучая мышь”, в них всего около 12 свечей (~150 люмен).

Забодаешься, правда, их разжигать. Вот тут чувак почти две минуты мудохается:

В этом отношении пропан, конечно, намного удобнее. Спичку зажог, кран открыл — погнали! Но пропан дороже в пересчёте не количество энергии 🙁 И не так ярко светит (~3 000 люмен вместо почти 6 300, как тут).

Обнаружил тут интересную штуку, если будет время, надо будет попробовать. Общий смысл такой — электронная почта по любительской радиосвязи. Система называется Winlink, и охватывает практически все континенты. Нужно взять соответствующий хард и софт, настроить его, зарегистрироваться (понадобится позывной), и вперёд. Из харда понадобится, разумеется, радиоприёмопередатчик и модем. Дорохо-бохато — модем, поддерживающий протокол PACTOR (скорости до 9000 бод), кто попроще — приставка к звуковой карте (WinModem, хе-хе) и протокол WINMOR (до 1300 бод). Это на коротких волнах. На УКВ популярен рабоче-крестьянский Packet 1200 или Packet 9600 (какие знакомые цифры, правда?) Софт цепляется по этому радиолинку с одним из твоих местных гейтов (RMS), и передаёт твоё сообщение. В-общем, всё почти как в тёплом ламповом Fido, даже оператор гейта называется сисопом =)

Система обычно работает в гибридном режиме — после того, как твой комп отдаёт гейту сообщение, тот по интернет пересылает его на центральный сервер, откуда его можно забрать через любой другой радиогейт (кто сказал Binkd????)

Но это не так тепло и лампово, как работа без всякого интернета, что тоже возможно. В таком режиме гейты образуют подобие ячеистой сети и передают сообщения по цепочке (не совсем как хабы Fido, но близко), благо на коротких волнах можно передать сообщение на другой конец не то что страны — земного шара. Но, конечно, для такой работы пользователь должен указать, через какой гейт-получатель (MPS) он будет забирать свою почту (у кого он поинт, ага). Не все MPS могут выступать в качестве хранилища почты.

Что в данной системе круто, помимо “тёплости” и “ламповости”? Ну, например, тем, что можно послать письмо по электронной почте из палатки посреди глухого леса, где никакой сотовый не берёт. То, что даже если весь интернет коллективно ляжет, или пропадёт напруга, можно всё равно будет обмениваться сообщениями (это, впрочем, касается радиолюбительства вообще, азбуку Морзе никто не отменял). В-общем, это мой любимый размер — low-fi в нашем мире hi-fi. Не скажу, что “из говна и палок”, потому что не из них (хотя настоящая тёплая ламповость тут вполне возможна — начиная с киловатта часто усилитель для радиочастот проще и дешевле сделать именно на лампах), но безусловно в том же духе.

В России станций Winlink, увы, немного, я насчитал только две. Одна под Москвой, где-то в Ступино, а другая где-то у полярного круга, недалеко от Нового Уренгоя в северо-восточной части Сибири. Но они фигачат на коротких волнах, причём, на всех диапазонах, включая наши любимые дальнобойные 20 метров, так что если сильно захотеть…

Нодлист, так сказать, тут:

https://winlink.org/RMSChannels

Оно по умолчанию показывает коротковолновые станции, работающие по протоколу PACTOR. Это довольно дорогое удовольствие (модемы немецкие, стандарт модуляции закрытый, отсюда такие цены в тысячи долларов). Если переключить на Packet, станций будет видно гораздо больше.

В-общем, всё теплое такое, ламповое. Надо будет попробовать, если время будет.

PS: BBS по радио тоже есть 🙂 Но порнуху, полагаю, там не раздают 😉

С сотрудником с удовольствием тряхнули стариной. Доставали данные со старого лаптопа под 95-й Вынью. Прямо скажем, нетривиальная задача оказалась. У лаптопа, разумеется, никакого эзернета, а PCMCIA карточки мы уже давно повыкидывали. Флопповод был, но у кого сейчас найдётся 3.5-дюймовая дискета? Модем был, Роквелл на 56k. Но с чем его сцеплять? Кончилось тем, что в конце концов спаяли нуль-модемный кабель под 9-пиновый серийный порт и перекинули файлы через терминал, ажно ZModem-ом! Даже удивительно, что на современном компьютере был серийный порт. До чего живучая технология, однако 🙂

Помнится, в досовских файл-менеджерах типа дос навигатора, была возможность перекидывать файлы по серийному порту (или в нортоне была такая функция, щас не вспомню). Это было бы удобнее, чем ZModem, но боюсь, что под 10 x64 виндой дос навигатор бы тупо не запустился. А если бы запустился, хер бы HAL ему дал доступ напрямую к серийному порту.

В эфире нашего настенного радио традиционная рубрика “из говна и палок”.

Какая полезная вещь за три копейки. Дешёвая вебкамера, дифракционная решётка с ибея (тоже дешёвая) или вообще кусок компакт-диска (если уж совсем бюджетно надо, но получается не так хорошо). И получается неплохой прибор с разрешением в несколько нанометров. Вот чем на качество света флюоресцентных и светодиодных лампочек смотреть надо.

Софт и дополнительные инструкции брать здесь:

Вот честно, мне, как человеку, у которого есть трипечатор, АБСОЛЮТНО непонятно, по кой хер, если вдруг надо сделать огнестрел, надо сношаться с его изготовлением именно с применением трипечатора, в то время, как сантехническая полудюймовая труба, идеальнейше подходящая под патроны 20-го калибра, лежит себе спокойно в любом хозяйственном магазине.

А ведь оружие из неё изготавливается элементарно. Напильник, ножовка, если совсем хорошо — сварка.

Результат:

Нет, в качестве настоящего оружия оно, конечно, говно потому что очень неудобно и долго перезаряжать. Но чего ты ожидал за 30 монет и два часа работы?

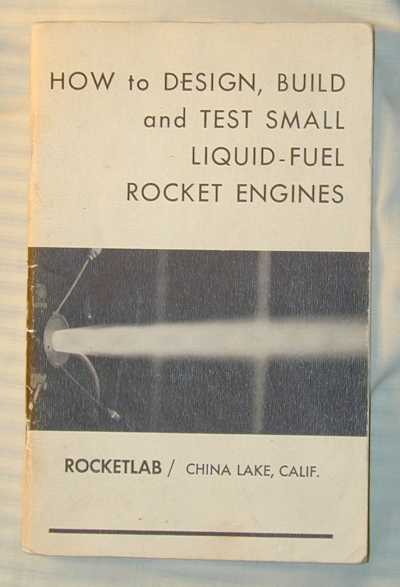

В эфире моя любимая рубрика! Какая хорошая книжка, люблю такие.

Не совсем, конечно, из говна и палок. Так, автор настаивает, что наилучшим материалом для изготовления камеры сгорания является медь (т.к. хорошо проводит тепло), а прочной оболочкой для этого медного стакана должна выступать нержевеющая сталь или латунь. В промежутке между внешней и внутренней оболочкой находится охлаждающая жидкость. Обычно в её роли выступает один из компонентов топлива (например, этанол, как в Фау-2), но для простоты домашнего экспериментатора автор предлагает обычную воду.

Топливом должен служить бензин или керосин (я бы забздел использовать бензин), а окислителем — сжатый кислород, благо его несложно приобрести в любом магазине сварочных принадлежностей. Форсунки лучше не пробовать изготавливать самому, а купить готовые для домашних бойлеров, которые жгут солярку или мазут. Поступление топлива в двигатель обеспечивается через наддув топливого бака азотом (вытеснительная подача топлива).

Без токарного и фрезерного станков, а также навыков сварки газовой или дуговой под аргоном, конечно, лучше сразу не соваться.

Но всё равно, прикольно, прикольно.